RESEARCH

研究内容

加納研究室は、「細胞をデザインする」ことによって、新しい機能を持った細胞を創成したり、疾患の細胞状態を健康に改善する、という新しいコンセプトと戦略を持って、細胞工学的実験と生物情報学・数理解析を駆使した融合型研究を行っています。そして、その成果を基礎生命科学だけでなく、広く創薬・細胞医薬の支援技術として社会実装させることを目指しています。

われわれが考える「細胞デザイン」とは、細胞の設計・編集とその評価プロセスを高速で循環させて、最新のデータサイエンスと実験を通してより良い細胞や細胞状態を創る戦略と考えています。そのため研究室では、以下の2つの基盤技術「リシール細胞技術」と「共変動ネットワーク解析技術」を構築しています。

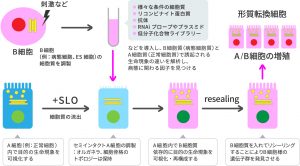

「リシール細胞技術」とは、生物毒素などを利用して一時的に細胞膜に穴を開けることで、細胞内への様々な分子導入を可能にしたり、疾患細胞の細胞質を丸ごと健常細胞に導入して「病態モデル細胞」を創る技術です(上図)。一般に、ヒト個体の病態組織から調製した細胞は増殖能が無く、病態と健常細胞が混合した非常にヘテロな細胞集団ですので、創薬や細胞医薬研究に必須である細胞レベルの研究に使用することは非常に困難です。リシール細胞技術を利用すれば、例えば、糖尿病モデル動物の組織の病態細胞質をヒトやマウスの膵β細胞や肝臓由来の培養細胞に導入して、糖尿病のフェノタイプを持つ「糖尿病の膵β細胞や肝臓細胞を創出し、糖尿病発現や改善のメカニズム研究や病態改善薬剤のスクリーニング・安全性試験を簡単に行うことが出来ます。また、この技術では、細胞内に導入する細胞質や生体物質を変えることで、色々なフェノタイプを示す細胞を実験室レベルで簡単に創出できるため、様々な分化状態や病態進行状態の細胞を創りその細胞内で生起する生命現象を生化学的・生物物理学的・分子細胞生物学的解析法で解析することが出来るので、基礎生命科学から創薬・細胞医薬研究のための非常に汎用性の広い「細胞編集」技術となっています。

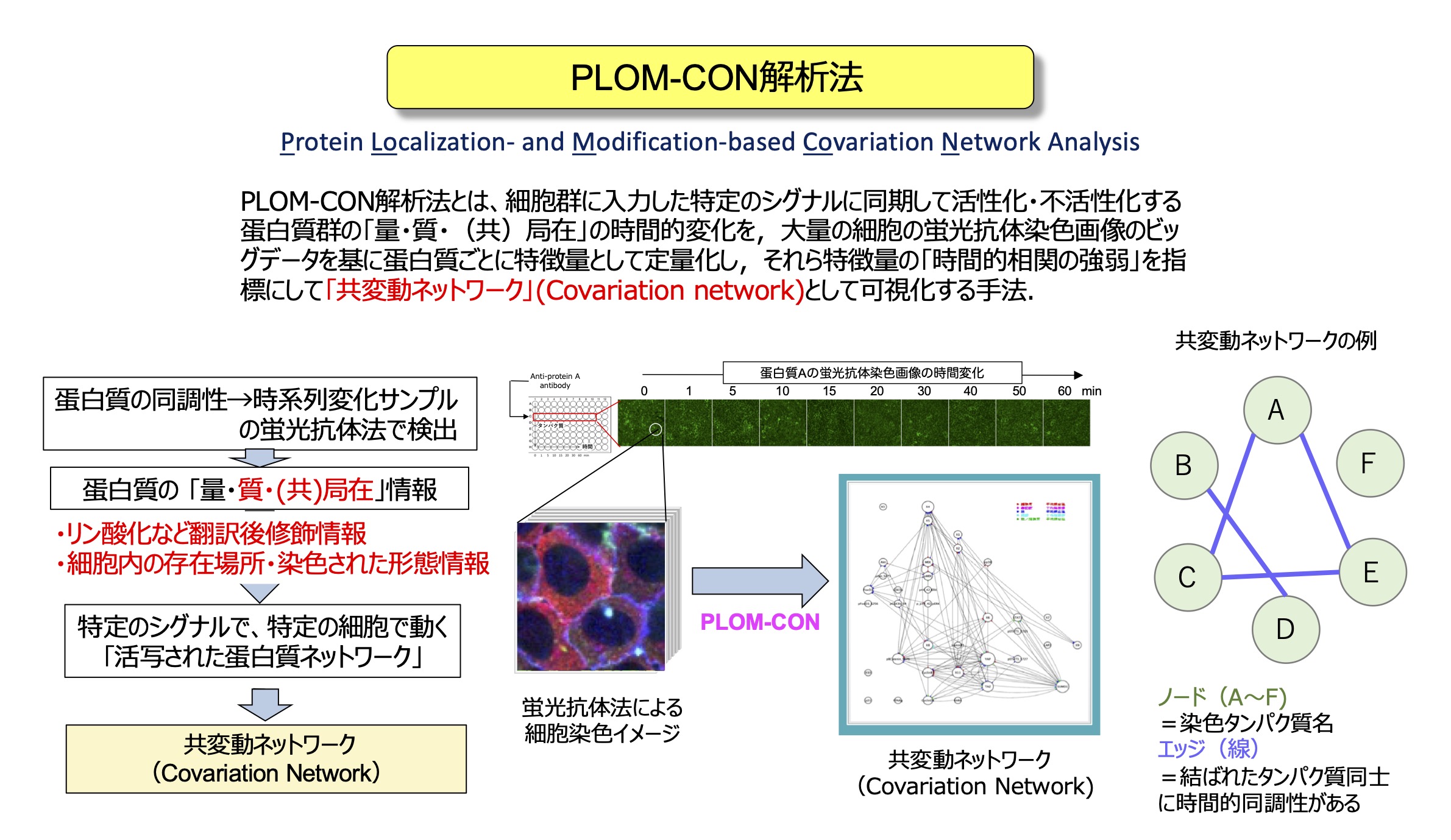

もう一つの「共変動ネットワーク解析技術」は、多種類のタンパク質の細胞内状態の時間変化の様子を、タンパク質間の相関ネットワークとして表す私たちのオリジナルな「細胞設計・評価」技術です(下図)。細胞をホルモンや薬剤で刺激後、複数の時間点で蛍光抗体法による細胞染色画像を大量に取得し、最新の画像解析技術を駆使して染色画像から様々なタンパク質の特徴量(細胞内の量、細胞内の局在変化など)を定量的に求めます。そして、それらの時間変動の相関関係の程度の大小を指標にして、特定条件の細胞内のタンパク質間の関係を共変動ネットワークとしてを可視化します。蛍光抗体法という細胞染色技術を用いることで、染色画像からタンパク質の量(蛍光強度で近似できる)だけでなく、タンパク質の翻訳後修飾や局在変化といった質の異なるデータなども一度に抽出出来るため、タンパク質の共変動ネットワーク同士を比較することで特定の細胞内環境を感度良く検出できるため、分化状態・細胞周期・病態進行状態の微妙な差違によってできる細胞内環境(状態)の違いを感度良く検出して、分化や病態発症のメカニズム解明やバイオマーカー想定に役立てることができます。この解析法は、現在も研究室内でまたは新しい画像解析技術、AI創薬や数理解析技術を持った研究室や企業との研究共同研究を通して、非常な勢いで進化・深化し続けており、分子・形態情報を繋ぐ新しい解析技術として創薬・細胞医薬支援に貢献できそうです。

これら2つの技術を駆使して、細胞の設計・編集・評価プロセスを高速に循環させることで、様々な生命科学の諸問題に今までに見つけることができなかった解を見つけたり、新しい機能を持った細胞を効率的に創出したり、薬効が高くしかも副作用の小さい安全な薬剤開発に貢献することを目指し研究を進めています。研究室では、時代とともに出現してくる多様な生命科学の課題を、上記の2つの基盤技術を駆使してそのソリューションを出し続けるための知識と技術に興味を学生の方々を、生命科学分野だけでなく、その問題を解決するための多くのアイデアを持っておられる、情報・数理、システム工学、マテリアルサイエンスの分野の方々からも広く求めています。研究室見学にはできるだけ対応しますので、是非とも色々な分野からこの基盤技術の開発と応用に興味を持って頂ければと思います。